当社が創業以来ご指導いただいた、元公益財団法人オイスカ 理事長の中野利弘様が、7月9日ご逝去されました。享年98歳のご生涯でした。

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

葬儀は、7月15日、都内の日本互助会 高井戸ホールにおいて家族葬が行われ、当社より大谷代表、松本理事、津久井が参列致しました。

従心会倶楽部の顧問で国際教養大学名誉教授の勝又美智雄先生は、数年前緑内障の悪化で失明され、ご不自由な生活を余儀なくされておられます。

このような中、近況を「風狂盲人日記」としてご寄稿いただいておりますのでご紹介させていただきます。

今回のテーマは「 喜寿」です。

株式会社従心会倶楽部 顧問

国際教養大学 名誉教授

勝又 美智雄 先生

2024年6月20日

今日は私の77回目の誕生日である。40代の頃までは、とても60以上まで生きられないと思っていたのだが、実に喜寿を迎えることになった。70代になってから全身にガタが来て、入退院を繰り返すことが続いたが、それも落ち着いたと思われ、元気に毎日を過ごしていることを神仏に感謝しなければならないと思う。

私の生まれた1947(昭和22)年から戦後ベビーブームが始まり、1949年までの新生児数がそれぞれ270万人近くで、この間の合計出生数が805万7千人。また50年生まれが約240万人だったから、この僅か4年間で日本の人口の軽く1割以上を占めていた。人口ピラミッドで表現すれば、男女とも極端に多い数で底辺を占めており、これを堺屋太一氏が後に「団塊の世代」と名付けたが、実に言いえて妙だった。その大量の団塊世代が成長するに従って、社会もその需要に合わせて様々な変化が起き、国内的には60年代以降の高度経済成長の土台を築くことになった。

今日団塊の世代が70代後半の「後期高齢者」となる一方、その子供から孫の世代では出生率が急速に減って、2023年には年間の出生者が75万人となり、一方23年の年間の死者数は159万人なので、日本は着実かつ急速に人口減少が進んでいることになる。

「少子高齢化」は1990年代ごろから指摘されてきたが、政府や自治体の政策としては、これに歯止めをかけることができずに今日に至っている。

1945年の終戦の頃、日本の総人口は約7200万人だった。政府が敗戦の責任を「一億総懺悔」することで、誰も責任を取らないということで戦後が始まり、300万人もの兵士たちが帰郷し、ベビーブームを呼んだものだが、GHQの占領期は焼け跡闇市時代で、食糧も、住むところも、着るものにも、全て困窮せざるを得ない時代だった。団塊の世代は、その幼少期に厳しい時代を潜り抜けた訳だが、小中学校時代から日本経済が復活し、高度成長期に入る中で深刻な社会不安も起こさずに済んできた。

終戦まで、団塊の世代の親たちは殆どが5人以上の兄弟を持つほど子沢山だったが、その多くが病気などで死亡し、その結果戦前は平均寿命も50歳を下回っていた。しかし戦後生まれ世代になると、医薬品の開発や医療施設の充実などから、乳幼児の死亡率が急激に減少し、その結果平均寿命も70歳台に伸び、今日では女性が86歳、男性が81歳と、世界でもトップの長寿国となっている。

私たち団塊の世代も長寿を全うする人たちが圧倒的に多いようで、2023年現在750万人を越えている。それに対し、過去10年ほどに生まれた人は、年間100万人以下ということだから、人口はピラミッドではなくまさにワイングラス型で、若い世代の倍の人数が高齢者になっている。日本の労働力が減少する中で、高齢者の世話を若い世代が負担しなければならないということで大騒ぎしているのだが、この高齢世代もあと10年から20年もすれば殆どが鬼籍に入るので、20年後には高齢化問題は、殆ど社会的には今日のような意味での政策課題とはならなくなってしまうだろう。

振り返ってみれば、私たち団塊の世代は60年安保騒動が小学校5~6年の時であり、60年代後半の大学紛争を作り出した。一般に、大学進学率が10%を越える社会は大衆社会に入ってきて、大学がエリートでもなくなってくる、と社会学者は指摘しているが、日本の大学進学率が10%を越えたのは62年、私が大学に入学した67年は13%だった。つまり、大学が次々に作られて収容人員が増え、大卒がエリートでも何でもないという原型ができたのが、この60年代初めから70年代にかけてであったし、今日大学進学率が50%を超え、高校3年生が100万人いて、その6割近くが進学するにしても、今、全国の国公私立大学の定員総数が60万人になっていることからすれば、希望者は全員大学に入れるという時代になっている。それだけ大学教育の価値も落ちてきている訳で、学生も大学は社会に出るまでのモラトリアム(執行猶予)期間と心得て、勉学よりも遊び、アルバイトにウエートを置く傾向が長く続いてきた。大学改革の動きは、そういう大学の教育の質を高めようということで動いてはいるが、実態として殆どその効果を示していないのが実情だろう。

ところで、喜寿を迎えた私たちの世代はこれからどう生きるか。そのポイントは、これまで無事に生きてきたことへの感謝を忘れず、少しでも社会への恩返しということで、地域貢献、社会貢献の活動に出来る範囲で取り組む、ということが一つ挙げられるだろう。私自身は3年前に失明して以来、ほとんど社会的活動ができなくなっているのだが、それでも色んな団体の役員を続けてZoomでの会議で発言したり、電話で色々相談を受けて助言を与えることを続けている。加えて、これまで親しんできた古今東西の本をもう一度読み直す(朗読CDで聴き直す)ことで、若い時にその本を読んだ時の体験を振り返りながら、「よくもここまで生きてきたものだ」と感慨を催している。

(つづく)

従心会倶楽部の顧問で国際教養大学名誉教授の勝又美智雄先生は、数年前緑内障の悪化で失明され、ご不自由な生活を余儀なくされておられます。

このような中、近況を「風狂盲人日記」としてご寄稿いただいておりますのでご紹介させていただきます。

今回のテーマは「 さだまさし:人生の応援歌の語り部」です。

株式会社従心会倶楽部 顧問

国際教養大学 名誉教授

勝又 美智雄 先生

2024年5月31日

この3ヶ月ほど、さだまさしのCDを繰り返し聴いている。北千住の足立区図書館には3万枚のCDがあり、この3年間毎月10枚以上借りて聴いている。歌手で所蔵枚数の最も多いのは日本人で美空ひばり、外国人でエルビス・プレスリーだろうと思って尋ねたら、二人とも35枚ずつで、トップがさだまさしの52枚だった。そのうち8枚はコンサートでの曲の合間に話すトークだけを収録したもの。彼のコンサートは音楽以上にお喋りが有名で、確か1980年頃雑誌『文芸春秋』が彼のコンサートのトークだけを全文収録したものを掲載し、それを読んで爆笑した記憶がある。

さだは1952年長崎市生まれ。私より5歳若い。1970年代初めにデビューし、その後40年以上にわたって重ねた全国コンサートツアーが4400回にのぼるというから、実に年に100回以上ステージに立っている訳で、これも歌手として驚異的な数字だ。

戦後生まれのシンガーソングライターのほとんどは、様々な恋愛模様を語ることがほぼ全て、と言ってもいいのだが、さだの場合は恋愛話だけでなく、家族のこと、故郷(ふるさと)のことを歌っているものが相当多いのが大きな特徴だ。恋愛ものにしても、「恋」という言葉が極めて少なく、ほとんどが「愛」となっている。その違いは、ある曲で「求め続けるのが恋、与え続けるのが愛」と定義している。その愛も「君と僕」「俺とおまえ」の間に留まらず、父と母、家族、さらに故郷へと広がっている。

「ふるさと 母の生まれた町、人を愛した町、人を恨んだ町、人と別れた町」と語る。彼の初期のヒット曲『精霊流し』は、恋人を海の事故で亡くした女性がその霊を慰める行事に弟と加わった物語にしている。これは、戦後中国から引き揚げて長崎市内で喫茶店を開いた「椎の実」のママの一人息子の早すぎる死を悼んだ歌であり、そのママも不治の病で三度の手術をして亡くなったことを『椎の実のママへ』という曲で描いていて、そのママがさだの実の叔母さんであったことを最後に明かしている。

私が最初に名曲だと思ったのは、『無縁坂』だ。

「母がまだ若い頃 僕の手を引いて この坂を登る度 いつもため息をついた・・・運がいいとか悪いとか 人は時々口にするけど そういうことって確かにあると あなたを見ててそう思う・・・かみしめる様な ささやかな僕の母の人生」

というものだが、この美しいメロディーを聴くと、自分の母親の姿と重ね合わせて思わず目頭が熱くなってしまうのは今でも変わらない。

さだが社会現象的に話題になったのは『関白宣言』だった。

「お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがある かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ」で始まり、「俺より先に寝てはいけない 俺より後に起きてもいけない 飯はうまく作れ いつもきれいでいろ できる範囲で構わないから・・・忘れてくれるな 仕事も出来ない男に 家庭を守れるはずなどないってことを・・・子供が育って年を取ったら・・・俺より先に逝ってはいけない・・・俺の手を取り、涙のしずく二つ以上こぼせ お前のおかげでいい人生だったと俺が言うから 必ず言うから」

というもので、男が偉そうに語るのが面白くて笑ったものだが、これが発表当時女性たちから時代遅れの封建的な男上位の考えを示すものと猛反発された。この『宣言』の意味することをまるで理解していない反応に驚き呆れたのだが、さだもしっかりとコンサートの中で『関白失脚』と題して見事に反応している。それは

「お前を嫁にもらったけれど 言うに言われぬことだらけ 俺より先に寝てもいいから 夕飯ぐらい残しておいて・・・・」と実際には妻が「食っちゃ寝」の生活をしていることに皮肉を漏らし、「仕事もできない俺だが、精一杯がんばってんだよ 俺なりにそれなりに・・・ムダなダイエット、ムダな体重計・・・テレフォンショッピング、買い物ぐらい体動かせ・・・今日も君たち(妻子)の笑顔守るために 仕事という名の戦場へ赴く 右に定期券、左に生ごみ 人は私を哀れだと言うけれど 俺には俺の幸せがある」

と語り、コンサート聴衆の爆笑を何度も浴びていた。

さだの曲の真骨頂はその美しいメロディーラインにある。それは1980年代から20年以上にわたって断続的に製作された倉本聰・作のTVドラマ『北の国から』の主題曲がそうだし、さらに、日露戦争の激戦を描いた映画『二百三高地』の主題曲『防人の歌』によく出ている。特に『防人の歌』では

「教えてください この世に行きとし生けるものの 全ての命に限りがあるのならば 海は死にますか 山は死にますか 風はどうですか 空もそうですか」

と問いかけ、更に

「春は死にますか 秋は死にますか 夏が去るように 冬が来るように みんな逝くのですか・・・ 私の大切な 故郷もみんな 逝ってしまいますか」

と続く。戦争の悲惨さを直接一切語ることなく、人間と自然の生死を示すことで優れたメッセージソングになっている。

また彼の歌詞で頻繁に使われるキーワードは「約束しよう」と「幸せになろう」であり、その先に、人の生き方としてみんなが生きることにも愛することにも不器用であることを強調して、「当たり前に生きよう ささやかでいいから」と歌い上げる。それは生きることに疲れた人への優しい慰めの言葉でもあり、また「頑張れ、頑張れ」と聴衆を巻き込んで大合唱を誘っている。私自身、彼のコンサートを3回観ているが、聴衆の7割は女性。彼の曲が「私」を主語にした場合には、その語り手が男とも女とも取れる両性具有性をよく示して、特に女性たちの共感を得ていることは間違いない。メロディーも伸びやかな高音で歌い続け、淡々と語り続けるのは、人間の一生を優しく見ながら肩を叩いて励ますもので、人生の応援歌を歌う語り部と言えるだろう。

(つづく)

従心会倶楽部の顧問で国際教養大学名誉教授の勝又美智雄先生は、数年前緑内障の悪化で失明され、ご不自由な生活を余儀なくされておられます。

このような中、近況を「風狂盲人日記」としてご寄稿いただいておりますのでご紹介させていただきます。

今回のテーマは「 日本語教育の新時代」です。

株式会社従心会倶楽部 顧問

国際教養大学 名誉教授

勝又 美智雄 先生

2024年4月29日

今月から始まる新年度に日本語教育の世界が大きく変わる。2023年に日本語教育機関認定法が制定され、この4月から施行されるからだ。日本語学校は戦後80年にわたって全く法的整備の無い状態で、民間が自由に行える形で来た。それが、新しい法律によって学校の設立運営も日本語教師も国による公的機関の審査を受けることになった。それを実施するのは文部科学省に新しくできた総合政策局日本語教育課だが、ここには幾つか注意しなければいけない問題がある。

1980年代、私が日経新聞社会部記者として文部省を担当した頃、「日本の国際化が本格的に進む中で、政府として日本語教育を積極的に推進する必要があるのではないか」と事務次官以下、主要局長、課長クラスに話をしたが、当時は全員が「日本語教育は文部行政の埒外」と全くにべもなかった。政府の教育行政は日本国民に対して行えばいいのであって、外国人に対する教育は文部省の関知するところではない、というのがその理由だった。それには、戦前、台湾、朝鮮を日本統治下においた時に日本語教育を現地で進めたが、それが植民地に対する統治政策として戦後全面否定された結果、海外で日本語を普及させる活動は日本政府にとって事実上のタブーとなってきた、といういきさつがある。

だが戦後日本の経済成長が著しく進む中で、1980年代以降急速に「日本語を学んで日本で仕事をしたい」という動きがアジアを中心に高まり、日本への留学を希望する学生が急増した。それに対し、日本の大学で学ぶには、日本語能力試験の1、2級レベルの日本語力が無ければ受け入れられないとしていたため、大半の留学希望者は、まず、日本語学校で日本語の基礎から日本語能力試験に合格できるレベルまで勉強することが留学の準備段階として位置づけられ、日本語学校が全国に林立するようになった。

現在日本には日本語学校が約840校あり、約10万人の「留学予備生」を受け入れている。殆どの学校は、海外の高校を卒業した学生に1、2年のコースで日本語を学ばせると同時に、日本での生活習慣に馴染ませ、大学に送り込むというやり方をしてきた。日本語学校の7割は企業が設立したもので、学校法人になっているものは1割にも満たない。つまり日本語学校は会社組織なので、経営者が利益を得られないと判断すると急に縮小したり廃校になるケースもあり、そうした不安定な経営状態の所が少なくない上、安易に学生を多く受け入れても、それに適切な対応ができないまま留学生たちが蒸発してしまうなどのトラブルも時々起きていた。

一方、政府は今世紀に入って日本語教育の体制を整え、優れた日本語教師を養成しながら留学生を10万人から30万人に、更には40万人に増やしていくことを、国の重要政策課題に掲げている。

日本の少子化が進行する中で、介護・看護、物流・運送、情報産業、建設業など各産業部門で数万から数十万人の人材不足が見込まれている。それを補う意味で海外から日本で働く人材を大幅に増やしていきたいという、経済界からの要請も加わっている。

こうした事情から、日本語教育推進法が自民党から共産党まで全会派揃って議員提案され、2019年6月に成立・施行された。この推進法が基本となって初めて「日本語教育」が法律用語として正式に位置付けられた。それまでは、文部省の主張していたように法律上も行政上も「日本語教育」は存在せず、わずかに文科省の外局である文化庁の国語課が、全国の市区町村が住民サービスとして日本に在住する外国人に日本語を教える「地域日本語」を支援してきた。その意味では日本語教育の地位が大きく上がったことは間違いない。

但し、今月から施行される日本語教育機関認定法には幾つか問題がある。まず日本語教育機関である日本語学校は、普通の学校法人とは異なり、その設置形態の7割が民間企業だ。優れた日本語学校の殆どは、法律の縛りがないまま、それぞれ独自に教材・カリキュラムを開発し、個性的な指導方法に工夫をこらして実績を上げてきた。それを公的機関がどこまで内容を審査し、適切に認定できるかという問題がある。

また、日本語教員資格試験の導入がこの秋に始まるが、日本語教師の養成は、これまで日本語学校の多くが独自の教員養成課程を設けて、その学校の教壇に立たせていた。そうした個性的な教員養成法に対して、今年新設される公的審査機関がどういう基準で資格審査するのかがまだ全く分からない状態だ。日本の学校の教員資格は、大学で教職課程を取り、教育実習をした上、各都道府県が試験を行って採用するという手順を踏んでいる。それに対し日本語教師の場合、どんな教職科目を取得すべきか、どこでどう実習するか、国の資格試験に合格すればどこの日本語学校に採用されるのか、など不明点が多い。この秋には第一回資格試験を実施し、その結果を基に来年以降資格試験制度を整備するとのことだが、その方向性はまだ殆ど白紙状態だ。

この新制度は、今年から5年間の移行期間を経て徐々に整備していくということだが、文部行政の中に位置づけられるとなれば、予算も相当付いて、日本語学校の質的向上を進めながら、更に、より優れた教育制度が期待できる反面、公的機関の活動にありがちな「公正・公平・平等」の名の下に全国一律、画一的な制度を導入して、日本語教育の世界の自由さ、多様さを抑えつけ、また縛っていくという弊害も十分想像できる。

私は全国の日本語学校が会員となっている日本語教育振興協会の評議員、評価委員として、全国各地の日本語学校をこれまで数十校訪問し、現地調査して、その教育の実情を調べ、それぞれの学校の個性、長所を積極的に励ますことで、質の向上を図るよう努めてきた。その体験からして、今度の法律の制定によって日本語教育の世界が大きく進展するのを期待する一方、政府の形式的な抑え込みが民間の努力を阻害するものになる心配も抱いている。そうした意味で、今後の法律の実施状況を注目していきたい。

(つづく)

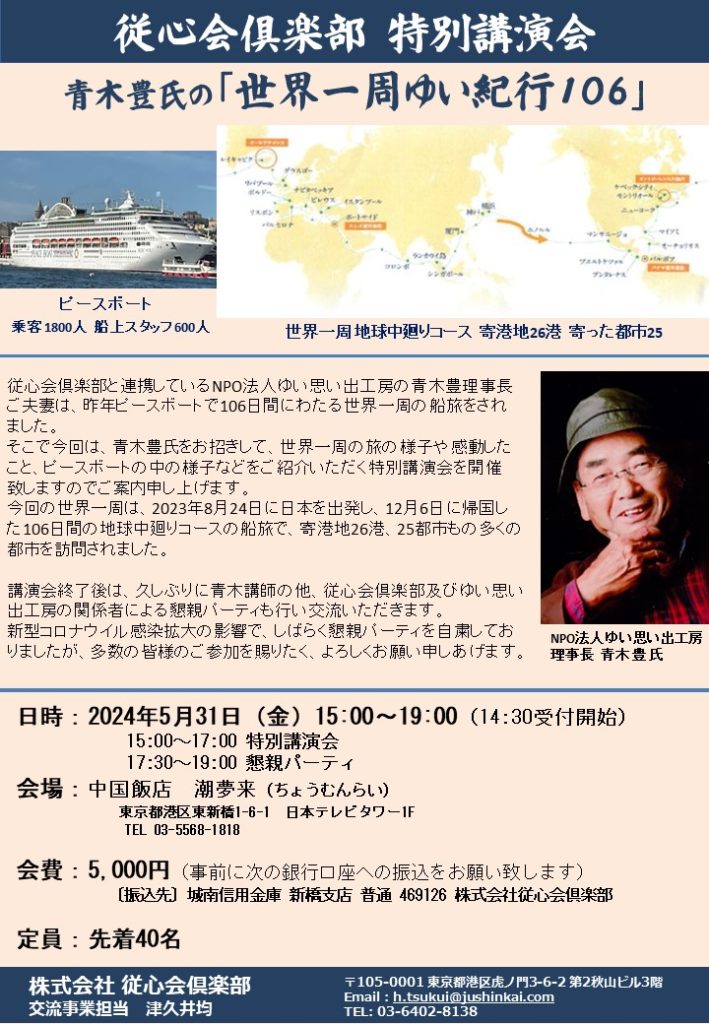

従心会倶楽部と連携しているNPO法人ゆい思い出工房の青木豊理事長ご夫妻は、昨年ピーズボートで106日間にわたる世界一周の貴重な船旅をされました。

そこで、今回の従心会倶楽部特別講演会は、青木豊氏をお招きして、世界一周の旅の様子や感動したこと、ピースボートの中の様子などをご紹介いただく特別講演会を開催致しますのでご案内申し上げます。

今回の世界一周は、2023年8月24日に日本を出発し、12月6日に帰国された106日間の地球中廻りコースの船旅で、寄港地26港、25都市もの多くの都市を訪問されました。

講演会終了後は、久しぶりに青木講師の他、従心会倶楽部及びゆい思い出工房の関係者による懇親パーティも行い、交流いただきます。

新型コロナウイル感染拡大の影響で、しばらく懇親パーティを自粛しておりましたが、多数の皆様のご参加を賜りたく、よろしくお願い申しあげます。

【開催要領】

■開催日時:

2024年5月31日(金)15:00~19:00(受付開始:14:30)

15:00~17:00 特別講演会

17:30~19:00 懇親パーティ

■会場:

中国飯店 潮夢来(ちょうむんらい)

東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー1階

TEL:03-5568-1818

〔公共交通機関でのアクセス〕

JR線 新橋駅

…汐留口(地下)から浅草線方面への階段を降りて直進。

プラザやタワーレコードがある地下通路右手側、ロイヤルパークホテルの屋外エスカレーターで「日テレ大屋根広場」に上り右手側にあります。

都営地下鉄 大江戸線 汐留駅 徒歩5分

都営地下鉄 浅草線 新橋駅 徒歩5分

東京メトロ 銀座線 新橋駅 徒歩7分

■会費:5,000円

事前に次の銀行口座にお振込みをお願い致します。

〔振込先〕

城南信用金庫 新橋支店 普通預金口座 469126 株式会社従心会倶楽部

■募集定員:先着40名

お申込み締切は5月24日(金)とさせていただきます。

■お問合わせ及びお申込み方法:

株式会社従心会倶楽部 交流事業担当 津久井均

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-6-2 第2秋山ビル3階

Email:h.tsukui@jushinkai.com

TEL:03-6402-8138

次のボタンをクリックいただきますと「参加申込書フォーム」が表示されますので、所定事項を入力いただき5月24日までに送信して下さい。

3月28日、姫路より一般社団法人 令和人間塾・人間学 lab.竹中栄二理事長、阿比野建設業株式会社 阿比野剛代表取締役会長、岐阜県に本社がある株式会社おぎその創業者 小木曽順務氏が来社され、今後の連携について意見交換を行いました。

■一般社団法人 令和人間塾・人間学lab.

代表者:理事長 竹中 栄二 氏

本部所在地:〒670-0955 兵庫県姫路市安田4丁目80番地 アビックス駅南大路6階

事業内容:「人間学を学ぶ」

ブレない自分を練り上げて、周りを照らす人物になるために

■阿比野建設株式会社

代表者:代表取締役会長 阿比野 剛 氏

本社所在地:〒671-1116 兵庫県姫路市広畑区正門通四丁目3番地3

事業内容:兵庫県姫路市の総合建設業

■株式会社おぎそ

創業者:小木曽順務 氏

本社所在地:〒509-5401 岐阜県土岐市駄知町1468番地

事業内容:強くて割れにくい強化磁気食器の専門メーカー

従心会倶楽部の顧問で国際教養大学名誉教授の勝又美智雄先生は、数年前緑内障の悪化で失明され、ご不自由な生活を余儀なくされておられます。

このような中、近況を「風狂盲人日記」としてご寄稿いただいておりますのでご紹介させていただきます。今回のテーマは「 新聞記者冥利」です。

株式会社従心会倶楽部 顧問

国際教養大学 名誉教授

勝又 美智雄 先生

2024年3月26日

あれからもう20年経ったか、と感慨を催す。2004年3月に新聞記者を辞め、翌4月から大学教授に転身した。日本経済新聞に勤め始めたのが1972年。記者生活を32年送り、定年まで勤め続けるつもりだった。それを辞めたのは大学時代の恩師中嶋嶺雄(東京外国語大学前学長)から、「秋田に全く新しい大学を作るので手伝ってほしい」と頼まれたからだ。記者時代から日本の教育制度のおかしいところに不満を感じ、取り分け大学教育のあり方に強い疑問を持っていただけに、「国際競争力の高い大学を作って、本当にグローバルに活躍できる人材を育てたい」という先生の情熱に共感したため、ほとんど迷うことなく承諾した。

学生時代には別に新聞記者を強く志望していた訳ではない。公務員や銀行マンなど「安定した職業」には何の魅力も感じず、商社か出版社などが面白そうだと思っていたのだが、たまたま大学事務局の親しい学生課長から、「日経新聞の学内応募締め切りが今日だ。君には向いているのではないか」と声をかけられ、気軽に募集要項にサインしたに過ぎない。新聞記者の募集枠が約50人、それに応募者が全国から2000人以上いると聞いて、「何の準備もしていないので、とても受かる訳がない」と半ば気軽な「お試し」気分で受けた。それが予想に反して、一次の筆記試験、二次の集団面接、三次の役員面接とあっさりパスしてしまったので、他の入社試験を受ける気も無くなって記者となった。

2週間の研修の後社会部に配属され、当時スト権ストで揺れていた国鉄の春闘を取材し、大気汚染による光化学スモッグで東京練馬の中学校の生徒達がバタバタ倒れる事件を取材することが記者生活のスタートとなった。担当部署として東京都庁、国会、警視庁、文部省、宮内庁などを歴任し、特に選挙取材、総会屋・暴力団対策、教育問題で、それまで全く紙面で扱われることのなかった問題を企画記事として取り上げた。学生時代から通訳のアルバイトをした体験を生かして、来日する外国人のインタビュー記事を積極的に書き、「紙面の国際化」の一翼を担ったと自負している。

81年には米スタンフォード大学が日経新聞社に、「日本のプレゼンスが高まっているので、日本の政治、経済、社会問題など幅広く英語で議論できる記者を送ってほしい」と要請があり、私が選ばれることになった。滞在費は大学持ち、交通費と生活費の一部を日経が負担するという取り決めで、丸7ヶ月間、アメリカの記者12人とヨーロッパ・アジア5人のジャーナリズムフェロー(研究員)として毎日あれこれ議論した。

新聞記者ほど面白い仕事は無いと心から思い、毎日人に会って当事者から直接詳しい話を聞き、それを紙面に書き続ける魅力にのめり込んでいった。私が中心になって取材・執筆した社会面長期連載「サラリーマン」が菊池寛賞を受賞したのは望外の驚きであり、喜びだった。社会部では夏休みや正月企画を主に担当し、それまでの日経紙面にない面白い連載を沢山書くことができたし、サウジアラビアに1ヶ月滞在し、82年正月には夕刊一面に「サウジ昨日今日」と題する現場ルポを14回書かせてもらった。日経朝刊文化面の看板コラム「私の履歴書」に初めて外国人としてフルブライト元米上院議員を登場させ(91年5月)、2001年10月にはジャック・ウエルチ米GE会長、02年10月にはルー・ガースナーIBM会長も登場させた。記者として数えきれないほどの人にインタビューし、それを基に「人間発見コラム」で山口昌男(人類学者)、嵐山光三郎(作家)、富司純子(女優)、モンデール駐日大使夫人などを連載した。新聞に書ききれなかった取材の内幕話や社会問題についての自分の主張などについては、外部の雑誌に請われるままに大量に書いた。法務省の外郭団体・入管協会の月刊誌『国際人流』には、親しい編集長の依頼を受けて「人流インタビュー」を約10年間にわたって連載した。記者としての最後の大きな連載記事は、2002年4月「日本語教育の新世紀」と題し、留学生受け入れ問題や出稼ぎ外国人の受け入れ、日本語学校の実態などを詳しくルポした。振り返ってみれば、実に毎日が面白く、年末年始も盆も正月もない忙しい毎日だったが、正に「仕事が趣味」の生活に浸りきっていた。

04年3月中旬、中嶋先生の勧めに従って、私の退職記念、というより「新しい門出を祝う会」(会費1万円)を日本プレスセンターの大ホールで催した。呼びかけ人は中嶋先生、杉田亮毅日経社長、遠山敦子文部科学大臣、江副みどり出版社社長で、実に370人が出席してくれた。ロサンゼルス特派員を辞める時に現地の商工会議所、日本企業団体などが私の送別パーティーを企画してくれた時も、300人以上の人がリトル東京のホテルニューオータニの庭園に集まってくれた。ロサンゼルスでも東京でも、一新聞記者の送別パーティーにこれだけ外部の人が集まったというのは前例がないとのことで、私自身記者として、集まった人たち全員と取材を通して知り合ったことを思い出しながら感謝感激だった。誠に新聞記者冥利とはこのことだと実感したものだった。

(つづく)

従心会倶楽部と連携しておりますNPO法人ゆい思い出工房では、この3月15日(金)~3月20日(水)まで浦安市の浦安市民プラザにおいて、「第2回絆100公募展 Webフォトコンテスト 写真展」を開催致しますのでご案内申し上げます。

この写真展には従心会倶楽部も協賛しておりますので、たくさんの皆様のご来場をお待ちしております。

日時:2024年3月15日(金)~3月20日(水)9:00~17:00

(3月20日は15:00まで)

場所:イオン新浦安ショッピングセンター4F

浦安市民プラザWave101 市民ギャラリー

千葉県浦安市入船1-4-1

展示:素敵な「人と人との絆」・・・そのイメージは?と問いかけ、

全国からwebで応募いただいた写真にコメントを添えた作品の

中から、入選された100作品を展示します。

主催:NPO法人ゆい思い出工房

協賛:株式会社従心会倶楽部

NOP法人ゆい思い出工房について

ゆい思い出工房は「人と人をアートで結ぼう」という理念で2009年にNOP法人として認可され、「ゆいの輪」を広める活動を行っております。家族・社会の「絆」が最も大切であることは東日本大震災やコロナ禍を経験し、万人の認めるところとなりました。ゆい思い出工房は、地域、歴史、偉人等「ゆいの輪」運動で社会に貢献しておられます。

代表者:理事長 青木 豊 氏

〒279-0021 千葉県浦安市富岡3丁目3番C-211

Webサイト:https://www.yui-omoidekobo.org/

従心会倶楽部の顧問で国際教養大学名誉教授の勝又美智雄先生は、数年前緑内障の悪化で失明され、ご不自由な生活を余儀なくされておられます。

このような中、近況を「風狂盲人日記」としてご寄稿いただいておりますのでご紹介させていただきます。今回のテーマは「ビバ!! オキナワ 」です。

株式会社従心会倶楽部 顧問

国際教養大学 名誉教授

勝又 美智雄 先生

2024年2月29日

15日(木)から18日(日)まで沖縄に行ってきた。この20年以上、毎年1~2回は沖縄に旅行するのを慣例としてきたが、コロナの影響と視覚障害が重なって、実に4年ぶりの沖縄旅行となった。暖かい南の島の潮風を肌で感じ、現地の親しい人たちと会ってオリオンビールと泡盛で乾杯し、ミミガー、ジーマミー豆腐、島ラッキョウに海ブドウなどをツマミに話題は尽きない。島唄ライブの居酒屋で三線と太鼓の音を楽しみ、馴染みのカラオケバーにも立ち寄って、美人ママのプロ級の歌唱力で私の好きな「芭蕉布」「童神(わらびかみ)」を聴かせてもらった。

沖縄には、1982年に本土復帰10周年の模様を取材するために訪れたのが最初だった。太平洋戦争時の米軍による「鉄の嵐」の爆弾で数十万人が死傷し、戦後も72年まで米軍統治下にあった。日本本土を守る犠牲を強いられてきた地だが、そこに住む人たちは明るく、大らかに、したたかに自分たちの生活を守り、独特の歴史と文化をしっかりと守り続けてきている。

今回は大学の同級生Hと妻に同行してもらうことで、那覇の県庁駅前のホテルに3泊し、毎日タクシーであちこち出かけた。平和祈念公園は20年ぶりくらい。数年前に漏電事故で焼失した首里城の復元工事の現場にも行き、全国から集まった宮大工達が基礎工事している模様を教えてもらった。那覇市内の有名な牧志市場も3年がかりで全面的に建て替えられ、綺麗になったという。その2階で、市場で注文した魚を料理してもらったのに3人で舌鼓を打った。

私が沖縄に魅せられた理由の一つに、那覇出身の同級生から強く誘われたことがある。沖縄を訪れる度に彼と市内のあちこちの島唄ライブや居酒屋、粗末な食堂を巡り歩き、深夜まで沖縄の生活や米中対決の前線基地としての国際政治問題について語り合った。彼は数年前に病死したが、その息子が県庁職員として活躍しており、沖縄に行く度に親切に歓迎して沖縄の最新事情を詳しく教えてもらっている。

今回特に印象深かったのは、南城市にある沖縄インターナショナルスクール(OIS)を訪ねて、小学5年生の研究発表を聞いたこと。OISは保育部から高校までで全校生徒約200人。それに欧米・アジアなど10ヵ国以上から集めた教師が40人で、少人数教育に徹している。この学校経営者知念正人さんを7年前に取材した折、教育論ですっかり意気投合し、その国際バカロレア(IB)方式を導入した教育に賛同してきた。IB方式は生徒の知的好奇心を刺激して、自分の好きなテーマで新聞・雑誌からインターネットなど手に入れられる情報を調べ、仲間たちと議論し合いながらまとめていく。授業はすべて英語で行い、その成果を父兄や一般市民に公開するもので、この日は小学5年生の生徒達4組の発表を聞いた。1組20分の持ち時間で、それぞれ自分の体験や身近な見聞を基に、海の生物の生態、自然保護、人種差別、障害者に住み良い街づくりなどをテーマに、流暢な発音で論旨明快に元気良く発表するのに感心した。せっかくの機会なので4組の発表に一つ一つ私なりに英語でコメントをしたが、生徒達の発表の質、内容の高さを、普通の中学・高校レベルのものだと褒めた。生徒達は調べたことを黒板やポスターにまとめ、動画まで作って示していたが、残念ながら私にはそれらは見えない。だが、しっかりとしたプレゼン力はよく分かり、どれだけ準備したかを聞くと、この1週間に20回以上声に出して繰り返し練習したとのことだった。

日本の公教育では、文科省の細かな学年別学習指導要領に縛られ、小学生が中学・高校レベルのところまで学ぼうとするのを抑えることが事実上普通になっている。その「一律・平等」主義が子供たちの知的好奇心を自由に伸ばすことを抑えているのが実態だ。OISのようにIB方式を導入して子供たちが積極的に先の先まで考えていくことを促す教育が、公教育の弊害を切り崩す突破口になると私は考えていた。実は文科省もこうしたIB教育の導入を認めているのだが、現在では全国でもごく僅かの学校でしか採用されていない。その理由は、教師にそれだけの優れた指導力が必要とされるからだ。OISが今後一段と成果を高め、望ましい教育のモデルケースになることを期待している。発表を聞いた後、地元の主婦に呼び止められた。7年前にOISが主催した琉球新報ホールでの私の特別講演会に親子で参加した聴衆の一人で、私の講演に刺激されて子供が現在秋田県にある国際教養大学に進学して、元気に勉強しているという。その感謝の言葉を聞いて、私の方こそ予想外の嬉しい報告だと感謝した。

(つづく)